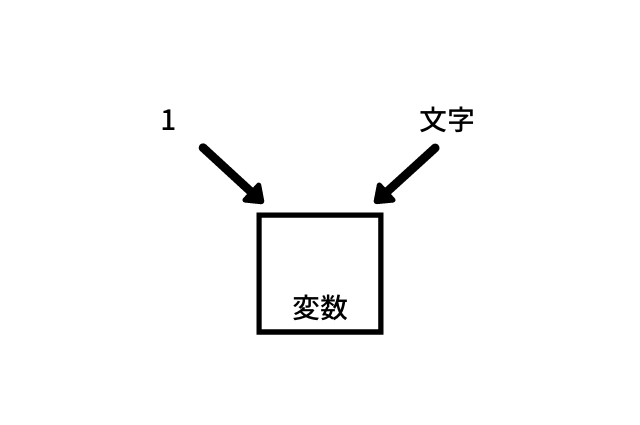

Pythonにおける「変数」は、値を一時的に保存するための“名前のついた箱”のようなものです。

この記事では、初心者の方にもわかりやすく、変数の基本的な概念から使い方、命名ルール、よくあるミスまで丁寧に解説します。

この記事の対象

Pythonにおける変数とは?

変数とは、数値や文字などのデータを一時的に保存しておくための“名前付きの箱”です。あとで再利用したり、計算に使ったりできるようにするために使います。任意の名前を付けて値、文字を入れておくものです。

変数の使い方(サンプルコード付き)

数値代入

例えば、変数を作成して、中に数値を格納してみます。

price = 100 # 変数priceに100を代入

item = "apple" # 変数itemに文字列'apple'を代入

print(price) # 出力:100

print(item) # 出力:apple文字代入

test = "Takeshi" #文字を代入するときは""が必要です

print(test) #Takeshiが出力されますより詳しい文字列の取り扱い方については以下をご参照下さい。

>>>Pythonにおける文字列の基本的な取り扱い方-概要-

数値の代入には整数、浮動小数点数も使えます。文字列は必ず「”」または「’」で囲みます。

変数名のルール

変数名を設定する上で成約があります。変数名として利用できるものと利用できないものがあります。

変数名として利用できるもの

| 種類 | 文字 | 例 |

| アルファベット | A~Z,a~z | name、test |

| 数値(頭文字としては不可) | 0~9 | test0、price100 |

| アンダースコア | _ | sum_number |

| 漢字、ひらがな、カタカナ | 漢字、あ~ん、ア~ン | 名前、テスト |

| ギリシャ文字 | α、β、ε | ε、γ |

注意点としては、数値は頭文字で使用できないことです。例えば「0name」のようなものになります。また、大文字と小文字は別のものとして取り扱います。変数名として、日本語を使用できますが、あまり使用はしません。

変数名として利用できないもの

| 種類 | 文字 | 例 |

| 数字が頭文字のもの | 0~9 | 00test、3name |

| アンダースコアが頭文字のもの | _ | _name、_10 |

| 予約語 | False、for、while、elif、break、class、lamba、and、if、except、finally、try、del、or、in、is、True、global、yield、raise、return、def、not、assert、None、from、with、 else、continue、nonlocal、as、import、pass | – |

使用できないものとして、「予約語」というものがあります。これらは、文法的に別の意味を持つため変数名として利用できません。

可読性を高める変数名の付け方

変数名に成約があることが分かったと思います。変数名を決めるときは、適切な名前を使用しましょう。

改善前例:

#不適切な例

aaa = 100

bbb = 3

sum = aaa * bbb 上記だと何がなんだか分かりずらいです。以下のように、意味が分かるものにすることで、Debugを効率良く行うことを考慮すると良いです。

改善後例:

#適切な例

price = 100

quantity = 3

total = price * quantity変数名は「何を意味するか」がひと目でわかるように付けることが大切です。将来の自分や他人が読んでもわかりやすいコードになります。

おすすめ書籍:リーダブルコード

プログラミングにおいて「読みやすいコードを書く」ための原則が学べる良書。変数名の付け方だけでなく、コメントや構造化の考え方にも触れられています。

よくあるエラーと対処

| エラー例 | 原因 | 対策 |

|---|---|---|

NameError | 変数名ミス | スペルを確認 |

TypeError | 型の違い | 明示的に変換(例:str(age)) |

PEP 8 スタイルガイドに従う

Python コミュニティでは、PEP 8 と呼ばれるスタイルガイドがあり、コードの一貫性を保つためのルールが定義されています。変数名のスタイリングや命名規則に関する詳細なガイドラインが含まれています。こちらのルールを参考にするのもおすすめです。

まとめ

- 宣言不要、

=で変数作成 - 命名ルールは小文字+アンダースコア

- 型確認は

type()を使う

変数の基本をマスターしたら、次は文字列の扱い方も学んでみましょう!

次に読む:Pythonの文字列の使い方