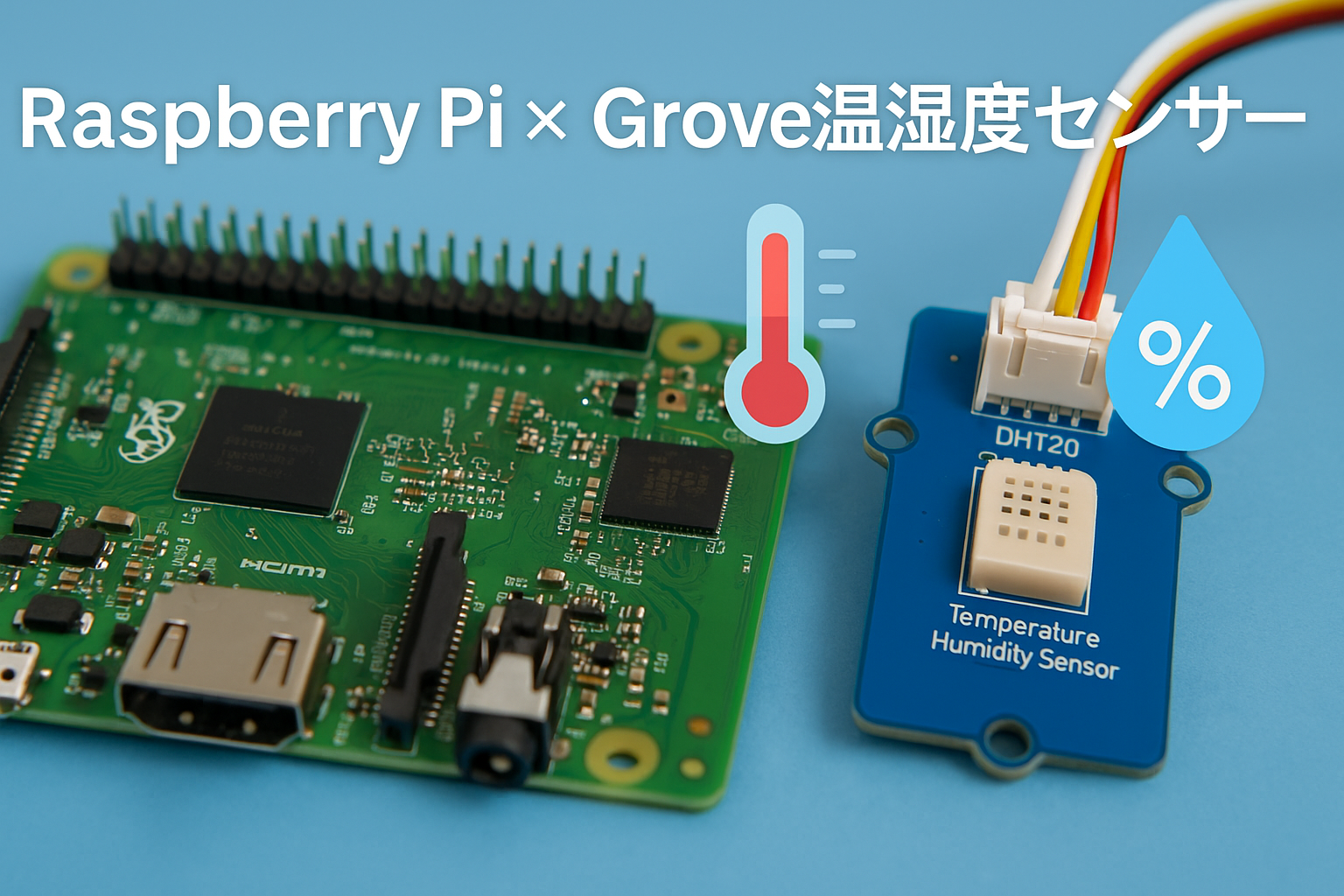

今回は Raspberry Pi 3B と Grove Temperature & Humidity Sensor v2.0(DHT20) を使って、温度と湿度をPythonで取得する方法を紹介します。

このセンサーは I²C通信 で簡単に扱えるので、初心者の方でも気軽にセンサープログラミングを体験できます!

使用するもの

| 商品画像 | 商品名 | 特徴 | Amazon | 楽天 |

|---|---|---|---|---|

画像なし

画像なし

|

Raspberry Pi 4 | OS:Raspberry Pi OS | Amazon | 楽天 |

画像なし

画像なし

|

microSDカード(32GB以上) | OS・ログ保存 | Amazon | 楽天 |

画像なし

画像なし

|

Grove 温湿度センサー(DHT20) | 低価格のデジタル温度・湿度センサー | Amazon | 楽天 |

画像なし

画像なし

|

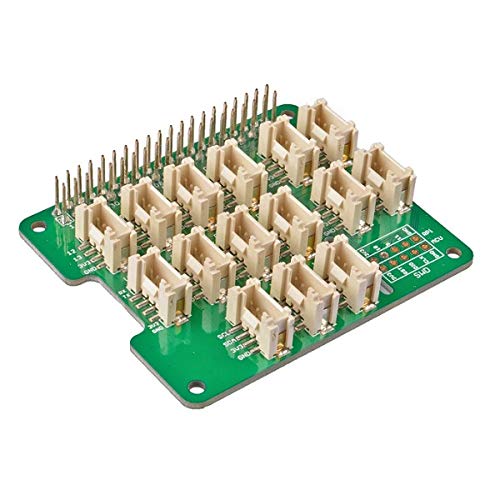

SeeedStudio Grove Base HAT for Raspberry Pi | 本製品(推奨) または ジャンパワイヤで接続する。 | Amazon | 楽天 |

※DHT20温湿度センサーは秋月電子の方が安い場合もあるので、ご確認下さい。

配線方法

① Grove Base HATを使う場合(おすすめ)

一番簡単な方法です!

Base HATをPiに装着し、任意のGrove I²Cポートにセンサーを接続するだけでOKです。

- Groveケーブルを差し込むだけで配線完了

- 電源や信号のレベル変換もBase HATが自動で処理してくれます

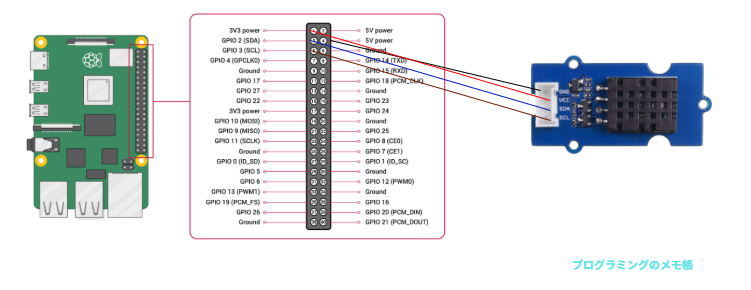

② ジャンパワイヤで直接接続する場合(今回はこちら)

ピン対応は以下の通りです。

| DHT20ピン | Raspberry Piピン |

|---|---|

| GND | GND(物理ピン6など) |

| VCC | 3.3V(物理ピン1) |

| SDA | GPIO2(物理ピン3) |

| SCL | GPIO3(物理ピン5) |

注意:Raspberry PiのI²Cは3.3V系なので、センサーも3.3V給電にしましょう。

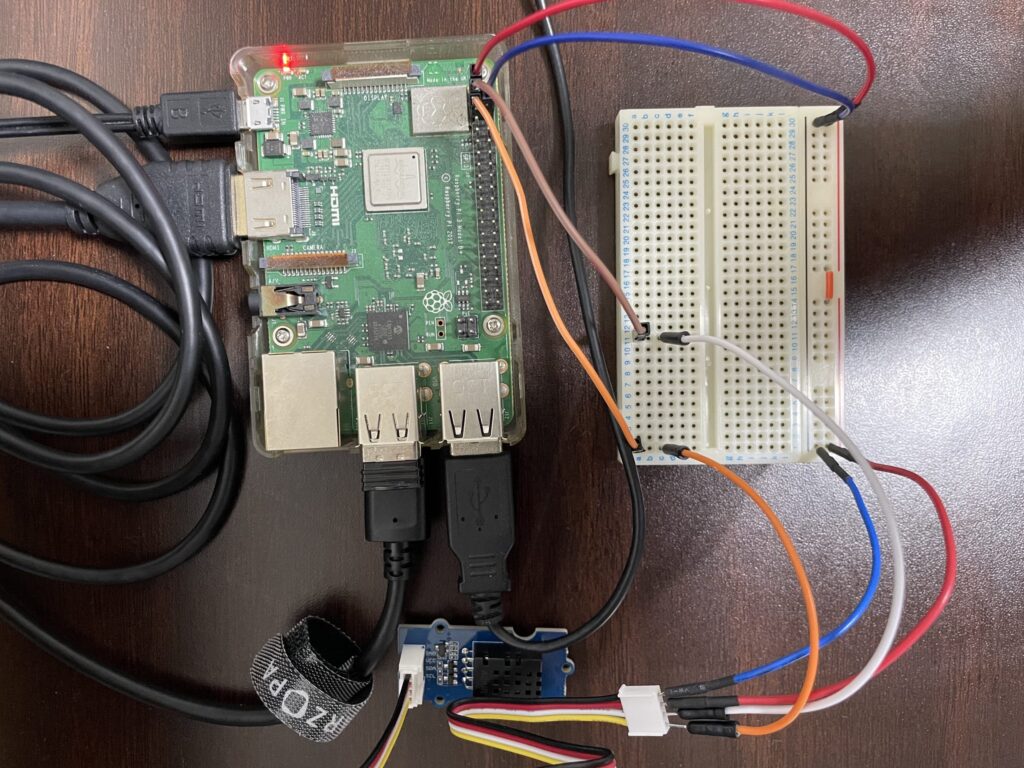

配線後のイメージです。参考になされて下さい。

Raspberry Pi側の準備

① I²Cを有効化する

ターミナルを開いて次のコマンドを実行します。

sudo raspi-configメニューが開いたらInterface Options → I2C → Enable

を選択して有効化し、再起動します。

② 必要なパッケージをインストール

sudo apt update

sudo apt install -y python3-pip python3-smbus i2c-tools③ センサーが認識されているか確認

以下のコマンドを実行して、0x38 が見えればOKです。

i2cdetect -y 1出力例:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f

00: -- -- -- -- -- -- -- --

10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

30: -- -- -- -- -- -- -- -- 38 -- -- -- -- -- -- --

40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

70: -- -- -- -- -- -- -- -- Pythonで温湿度を取得する

サンプルコード

以下を dht20_read.py という名前で保存します。

#!/usr/bin/env python3

import time

from smbus2 import SMBus, i2c_msg

I2C_BUS = 1

ADDR = 0x38

def dht20_init(bus):

while True:

status = bus.read_byte(ADDR)

busy = (status & 0x80) != 0

cal = (status & 0x08) != 0

if (not busy) and cal:

return

time.sleep(0.05)

def dht20_read(bus):

bus.write_i2c_block_data(ADDR, 0xAC, [0x33, 0x00])

time.sleep(0.08)

read = i2c_msg.read(ADDR, 7)

bus.i2c_rdwr(read)

data = list(read)

raw_h = ((data[1] << 12) | (data[2] << 4) | (data[3] >> 4)) & 0xFFFFF

raw_t = (((data[3] & 0x0F) << 16) | (data[4] << 8) | data[5]) & 0xFFFFF

humidity = raw_h / 1048576.0 * 100.0

temperature = raw_t / 1048576.0 * 200.0 - 50.0

return round(temperature, 2), round(humidity, 2)

def main():

with SMBus(I2C_BUS) as bus:

dht20_init(bus)

while True:

t, h = dht20_read(bus)

print(f"Temp: {t:.2f} °C Humidity: {h:.2f} %RH")

time.sleep(2)

if __name__ == "__main__":

main()出力例

Temp: 24.12 °C Humidity: 52.47 %RH

Temp: 24.09 °C Humidity: 52.58 %RHこれでリアルタイムに温度・湿度が表示されます!

よくあるトラブルと対処法

| 症状 | 対策 |

|---|---|

i2cdetect で 0x38 が出ない | SDA/SCLの接続を確認。Groveケーブルを逆挿ししていないかもチェック。 |

| 値が出ない / 固まる | 待機時間(0.08秒)を0.1秒程度に増やしてみる。 |

| 読み取りが不安定 | 電源電圧を3.3Vに変更。ケーブルを短くする。 |

| 5Vで動かしていた | 3.3V動作が推奨。PiのI²Cは5V非対応。 |

まとめ

- DHT20はI²C接続で配線がシンプル

- Python + smbus2 で簡単にデータ取得

- CSV保存でログ解析も可能

Raspberry Piでの温湿度測定は、IoT入門や環境モニタ作りの第一歩にぴったりです!

おまけ: プログラム解説

全体像(このプログラムは何をしているか?)

- Raspberry Pi の I²C バス(配線した SDA/SCL)経由で、センサー(DHT20, アドレス 0x38)に「測定して」と命令を出す

- 少し待ってから、センサーの生データ(7バイト)を読み取る

- 生データを温度(℃)・湿度(%)に変換する式で計算

- 2秒おきに「温度・湿度」を表示し続ける

1) インポートと定数

import time

from smbus2 import SMBus, i2c_msg

I2C_BUS = 1

ADDR = 0x38smbus2:I²C 通信をするための Python ライブラリ。SMBusは「I²C バスを開くためのクラス」、i2c_msgは「まとめて読み書きするためのヘルパー」です。I2C_BUS = 1:Raspberry Pi は標準で I²C-1 を使います(GPIO2/3 がそのバス)。ADDR = 0x38:DHT20(AHT20互換)の I²C 7bit アドレス。i2cdetect -y 1で見える「38」がこれ。

2) 初期化(センサーが準備OKになるのを待つ)

def dht20_init(bus):

while True:

status = bus.read_byte(ADDR)

busy = (status & 0x80) != 0

cal = (status & 0x08) != 0

if (not busy) and cal:

return

time.sleep(0.05)status = bus.read_byte(ADDR):センサーの ステータスレジスタ を1バイト読む0x80(bit7):busy ビット。1なら測定中や内部処理中。0になれば読み取り可能0x08(bit3):校正完了ビット。1なら内部キャリブレーション済み(= 使える状態)

「busy=0 かつ 校正=1 になったら準備OK」。それまで 50ms 間隔で待っています。

3) 1回の測定シーケンス

def dht20_read(bus):

bus.write_i2c_block_data(ADDR, 0xAC, [0x33, 0x00]) # 測定開始コマンド

time.sleep(0.08) # 80msほど待つ(データ変換時間)

read = i2c_msg.read(ADDR, 7) # 7バイト読み取り

bus.i2c_rdwr(read)

data = list(read)

- 測定開始コマンドは

AC 33 00(データシート既定)。これで「温湿度の同時測定」を開始。 - 変換時間は約 80ms。足りないとデータが未確定のことがあるので 0.08~0.1s が目安。

- 応答は 7バイト:

[status, d1, d2, d3, d4, d5, d6](環境や実装差はありますが、この読み取りで問題ありません)

厳密には、コマンド後に busyビットが0になるまでループで待つ 実装もあります。今回は 80ms スリープで簡易化。

4) 生データのビット詰めをほどく(20bit×2)

raw_h = ((data[1] << 12) | (data[2] << 4) | (data[3] >> 4)) & 0xFFFFF

raw_t = (((data[3] & 0x0F) << 16) | (data[4] << 8) | data[5]) & 0xFFFFF- DHT20/AHT20 の生データは湿度20bit・温度20bitの計40bitで届きます。

- 配列

dataはバイト列。ビット演算で 20bit を取り出しています。

配列イメージ(7バイト)

data[0]=status

data[1]=H[19:12]

data[2]=H[11:4]

data[3]=H[3:0] | T[19:16]

data[4]=T[15:8]

data[5]=T[7:0]

data[6]=(未使用 or CRC 等 実装差)ビット演算の意味(超ざっくり)

<<は左シフト(桁上げ)、>>は右シフト(桁下げ)、|はOR(くっつける)、&はAND(マスク)0xFFFFFは 20bit の 1(= 2^20 – 1)。20bit 以上を切り落とすマスク。

豆知識:(data[1] << 12) は data[1] を 12ビット左にずらして、上位桁に置くイメージです。

5) 変換式(生の20bit → 実際の単位)

humidity = raw_h / 1048576.0 * 100.0 # 2^20 = 1048576

temperature = raw_t / 1048576.0 * 200.0 - 50.0- 湿度[%RH] =

raw_h / 2^20 * 100 - 温度[℃] =

raw_t / 2^20 * 200 - 50

これは DHT20/AHT20 系の公式換算式(データシート)です。

最後に round(x, 2) で小数2桁に丸めています。

6) メインループ(2秒おきに測る)

def main():

with SMBus(I2C_BUS) as bus: # I²C-1 を開く

dht20_init(bus) # 準備OKになるまで待機

while True: # 無限ループ

t, h = dht20_read(bus)

print(f"Temp: {t:.2f} °C Humidity: {h:.2f} %RH")

time.sleep(2) # 2秒おきwith SMBus(...):処理が終わったら自動でクローズしてくれる書き方Ctrl + Cを押すと終了(KeyboardInterrupt)します